最近,洋洋看到了这样一篇 “声泪俱下”的文章—《我们如此深爱儿女,他们为何不“爱”我们?》,被触动到了。

事件回顾

国庆假期的第一天,在广州一所著名大学任教的老教师夫妇俩乘高铁前往南京,看望在南京大学中文系就读的女儿。行前为女儿准备了很多她爱吃的零食,打算给女儿一个意外的惊喜。 没想到见面之后却碰了一鼻子灰:女儿不仅没有一点惊喜,反而满肚子怨气,责怪父母为什么不经她同意就来南京,对她极不尊重。妈妈说我们想念宝贝女儿了,可女儿说天天微信,还有什么好想的,你们的感情也太泛滥了。爸爸说妈妈第一次到南京,叫女儿陪去转转,女儿回答说和同学约好了,要去苏州玩,让爸爸妈妈自己玩,然后就匆忙而去……夫妇俩在南京转了一天,越想越不是滋味,索性乘高铁返回广州。

一石激起千层浪,网友纷纷发表了自己的意见。很多人不赞同女儿的做法,认为她太冷漠,不够尊重家长。网友“路星河”留言:可怜天下父母心啊!有多少孩子能体谅父母,也许只有自己当了父母才会明白,只是别等到子欲养而亲不在。

但是也有网友认为父母的做法也有待商榷,微信网友“Dreamer”说:“为什么出发前不沟通好探望时间,父母是否明白,这种长假,孩子与同学肯定有安排。因为我们是爹妈,所以就来了。只能说,因为爹妈忘了尊重子女作为成年人的自主权,所以,换不来女儿对他们付出的爱的尊重。中国式父母,还是太想当然了。”

到这里,洋洋就想问了,这是父母的错呢?还是孩子的态度有问题?

最近有一组公开调查数据揭示了大学生和父母的沟通情况,洋洋觉得挺有意思的。

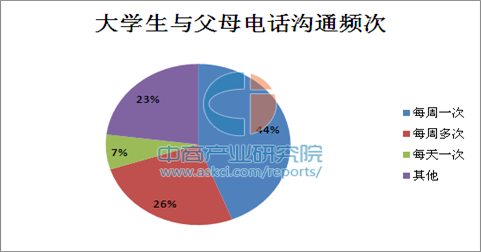

大学生关于与父母电话沟通频次

44%的大学生会与父母保持每周一次的通话频次,26%的大学生每周会打多次电话,然而仅有7%的大学生每天给父母打电话。

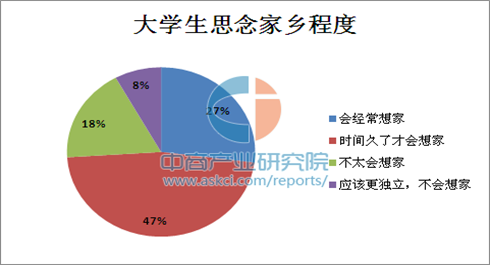

大学生关于思念家的程度

时间久了才会想家的大学生占到了47%,有27%的大学生表示会经常想家,不太会想家的占比18%。

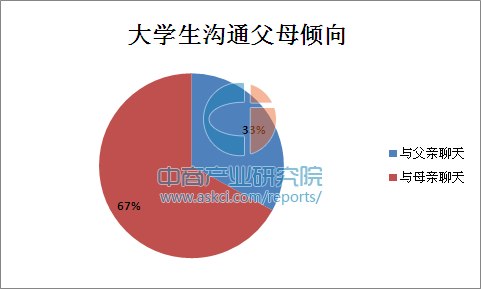

大学生关于与父母沟通倾向

在沟通倾向上,67%的大学生会优先选择与母亲沟通。七成网友不会主动跟父亲闲聊。95后网友“牧童”表示:“给家里打电话如果是爸爸接的,会说‘爸,我妈呢?’”

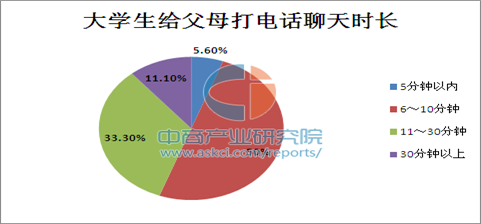

大学生关于给父母打电话聊天时长

超过50%的大学生与父母通话时长在10分钟以内;33.3%大学生与父母通话时长在11~30分钟,只有11.1%的大学生与父母能聊半小时以上。

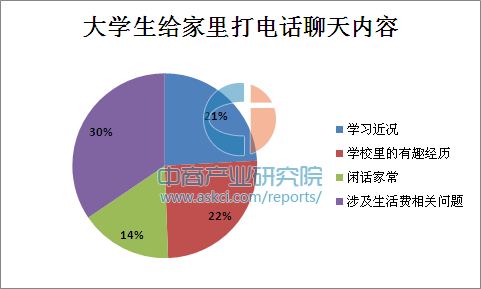

大学生关于给家里打电话聊天内容

21%的大学生会跟父母聊学习近况,22%的大学生则会谈起学校里的有趣经历,14%的聊天内容偏向闲话家常,而有30%的大学生聊天是围绕生活费展开的。

总的来说,44%的大学生和父母每周通一次通话,超过50%的聊天在10分钟以内,时间久了才会想家,更倾向于和母亲沟通,有超过30%的大学生聊天是围绕生活费相关问题展开的。

为什么上大学之后和父母的沟通会越来越少?

1,年龄代沟。父母习惯把别人家的孩子挂在嘴边,不管如何努力,即使到了大学,那个别人家的孩子始终存在,似乎成了一个永远摆脱不了的影子。

2,在主观意识行为上要求独立,并脱离父母。大学这个环境,给了孩子们生平第一次真正的机会,离开父母,享受自由,尝试独立。在这个时期,刚刚迈出的独立的步伐和不断增长的独立意识,使他们惧怕失去自由成长的空间,惧怕父母的干涉与控制。

3,遇到问题更信任地理距离更近的人。大多数的在校大学生,在他们遇到问题时首先找的是朋友或同学,第二是学校的心理咨询师,最后才是父母。这是因为,朋友和同学都是同龄人,又处于相同的境遇,对彼此的烦恼、沮丧、困扰都能感同身受,都能深刻的理解,而父母恰恰是他们最后的选择。

4,大学生活忙碌,学业、社团、恋爱、实习、处理人际关系等等把大学生的时间一块一块地分割出去了,慢慢变成有事才给父母打电话。若父母只想聊聊家常,反而会被埋怨啰嗦或者浪费时间。

大学生如何和父母沟通?

电话篇

1,一个星期给父母打2-3个电话,一次10分钟左右,太忙的话就利用零碎时间打,比如饭后的一小段时间,或者刚回寝室还没开始学习的时候。

2,向父母分享你的快乐。比如你在今天的实验室探究课上做了一个工艺品,回寝时候你会向室友“炫耀”一番。这时候,不妨也告诉爸爸妈妈。

3,当你觉得在电话里无话可说的时候,想一想最近身边发生了什么有趣的、新鲜的事。可以是今天去打球了,也可以是室友的八卦,总之,是你生活中有趣的话题,并且你的父母愿意认真听你讲,不用担心他们没有兴趣。

微信篇

1,尽量不要屏蔽父母。如果你担心你的父母看到你的状态会反映过激,不妨先和他们解释一下,告诉他们年轻人的微信使用习惯。如果父母还是不能理解,那可以给他们看一部分的状态。

2,和爸爸妈妈建一个微信群。建群有许多好处。首先是一件事不需要和父母分别讲两遍了。第二,大多数大学生主要和妈妈沟通比较多,而和爸爸沟通比较少,建群可以解决沟通不平衡的尴尬局面。第三,当你的父母互动的时候,三个人可以更为随性地聊天,而不再是一问一答的刻板形式。

父母该如何和上大学的子女沟通?

电话篇

1,不要过多的关心或者一味说教。父母们往往以“现在在干什么?”等问题作为聊天的开始,有些同学可能一听到这些问题就会感到不耐烦。与其问这些问题,不如讲一些不一样的话题,比如在愚人节的时候可以问:“今天你愚人了吗?”或者可以讲一讲自己这几天遇到的事。

2,问问你的孩子什么时候打电话方便。父母大多并不了解孩子的作息,有时孩子在图书馆,父母打电话过去就会影响到孩子。

3,孩子不愿意说的事不要刨根问底。孩子不告诉父母,或者事情原委比较复杂,不愿意说。这时候,父母应该学会尊重和体谅。

微信篇

1,不要对孩子的状态大惊小怪。孩子们屏蔽父母的原因往往是因为自己的玩笑话父母会当真,一些并无恶意的网络用语父母看到了会批评。当你看到了孩子的状态的时候,不要急着询问情况,孩子发这些话也许只是随口一说,不必太在意。

2,多给孩子留一点自由空间。不要对孩子的每条状态都点赞,也不要在聊天时常常提起这些状态。孩子们也许会觉得他们发的每一条状态你都了如指掌,产生不适感。

所以这项新技能,作为大学生的你以及家有大学生的你get到了吗?

文/钟尚玲