本文作者系嘉映影业宣传总监,文章主要以《使徒行者》为案例,对互联网线上工具(以猫眼电影专业版为主)在掌握用户属性、纠偏营销动作方面进行了比较深入和有价值的探讨和分享。《使徒行者》也是同档期里起初并不被看好的影片,但却最终杀出重围,在暑期档尾声轰下6亿票房。本文或可对行业同仁有所借鉴。

常常会被一些业外的朋友问起,什么是电影营销?电影营销都要做些什么?这其实很难用几句话描述清楚。从行业一线实践的经验来看,电影营销是指一部电影在上映前,以提升院线和影院排片率、刺激目标观众群体观影消费欲望为主要目的所进行的一系列的市场推广和营销行为的总称。

海报、预告片等平面、视频宣传物料的有计划、有节奏的投放,PR稿件的发布,发布会、首映礼等地面宣传活动的举办,影院贴片和户外硬广的投放,以及在社交媒体为代表的各类新媒体渠道上的话题营销和互动营销,电影的口碑、品牌形象维护与管理等等,这些工具、手段、策略是目前大家所熟知和通常都会部署的营销活动已经有了一定的系统性特征。但电影营销工作每次面对的电影都不相同,而且常常有一些实时动态的不确定性事件发生,因此营销人员的工作往往需要一定感性判断和既往经验,而这些恰恰是当前营销工作里大家时常困惑和难以系统解决的痛点。

除了定义之外,另一个困扰电影营销人的难题便是,考量营销活动最终的效果方法是什么?我认为电影营销是一门解决问题的学问,“少谈些主义,多谈些问题”或许是解答难题的一种更有实践价值的方法。我把这个问题分解为三个基本问题,电影的观众是谁,观众在哪里,怎么吸引观众。

观众是谁

其实就是常常说的观众画像问题。目前市场上电影类型的日趋多元化以及观众口味和审美趣味的日益分化,导致已经很难有一部电影具备吸引全类型观众人群的能力。因此,一部电影的观众细分人群如何判定,他们拥有怎样的观影需求,相似的电影审美趣味是什么,人群基数可能有多大,年龄、性别以及地域分布呈现何种特征等支点共同构成了这部电影目标观众画像的要素。

对于营销工作来说,考察要素越多越细,则目标观众画像的“分辨率”就越高。

在传统的电影营销过程中,营销人员往往会依靠自身对电影内容的了解,以及多年积累的对于观众口味和市场需求的感性经验,预测观众需求并进行营销匹配,而这些缺乏数据支持的预测,往往也存在着较大误差,导致观众画像模糊。随着互联网大数据分析方式的兴起,旨在减少浪费、提高效率电影的精细化营销策略开始成为业内新趋势,电影营销从业者也开始学习用数据分析方式,让目标观众画像变得更加准确,减少误差。

以嘉映影业出品发行的影片《使徒行者》为例,我们以百度指数、微博微指数、猫眼电影想看指数等数据,作为支撑电影营销策略制定的数据体系的核心要素。而正是因为这些数据的掌握和应用,让这部电影的目标观众群体的“面貌”随着营销工作的不断推进,逐步在我们的面前清晰起来。

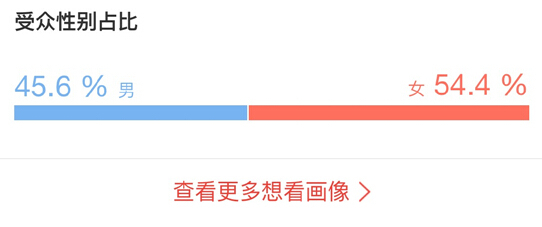

比如通过猫眼的“想看画像”(本片发行时还未推出猫眼电影专业版3.0版,用户画像由猫眼发行团队手动提供,以下不再注明,相应功能已在3.0版中实现)清晰地显示出,《使徒行者》女性观众的期待值略高于男性,这个数据与传统的警匪题材电影以男性观众为主的历史经验形成了鲜明的差异。

记得年初,刚在猫眼看到这个数据的时候,我们的判断是数据有问题,但是随着上映时间的推近,猫眼想看观众人群的数量逐渐增加,男女比例并没有发生根本变化,这就促使我们不得不调整影片“男性向”的结论。通过再次研究求证,我们最终发现,原来这部改编自TVB热门电视剧的电影,在电视剧播出的过程中积累了大量的女性观众(TVB电视剧本身就是女性观众基础强大)——该剧虽然是卧底题材,但警匪剧情其实大部分只是故事背景,故事的核心仍然还是围绕着女性观众感兴趣的情感题材进行展开,所以是一部明显的女性向作品。从电影在立项伊始便被观众反馈诟病电视剧男主角林峰(这是一个深受女性喜爱的角色)的缺席,即可印证我们的判断。

基于这样的数据特征,我们为这部电影的营销策略发掘了古天乐和张家辉的CP“兄弟情”。事实证明,这是一个很讨巧的策略,所谓“兄弟情”是一个具备多角度解读的词,男性观众会从他们的角度理解兄弟之间的情义,女性观众也可以读解出他们要的 “基情”。